晚上,小班在雜誌亂七八糟的工作告一段落後,上網餵餵幽幾。

幽幾的mero度(也就是成長指標)原本就有997,到1000的時候,就可以養第二代。剛才餵幽幾吃了幾片哈密瓜之後,mero度達到1000,一隻土撥鼠管理員在幽幾家出現,通知小班:可以養第二隻寵物囉。

按部就班申請了第二隻寵物。結果出現一段動畫。

草地。幽幾從遠方跑過來,停在小班面前,手裡拿著一張東西。

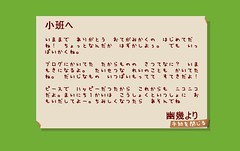

幽幾寫信了。「小班,謝謝妳一直寫部落格,餵我吃很多哈密瓜,讓我慢慢長大……」之類的。寫信的過程中,幽幾從小到大的樣子也在信紙旁邊出現。

看完信後,幽幾對小班揮了揮手。往一棟紫色香菇屋跑去(還跌倒)。爬起來之後,幽幾回頭再看小班一眼,又揮揮手說掰掰,結果幽幾就哭了。

(看到這裡,小班覺得好心酸阿……幽幾……不要走……)

畫面回到幽幾家的客廳。第二代斑斑(長的跟幽幾小時候一模一樣)也在旁邊出現。以後小班就要繼續辛苦地把它養大了。

幽幾再見。小班會很想你的。

繼續閱讀...